小G助手软件:《辛德勒的名单》评分暴跌,从影评到政治纷争的代际反思

最近我惊奇发现:《辛德勒的名单》由原来的9.5分,降到了4.2分,到底是咋回事呀?这事儿得从巴以冲突这桶火药炸开说起。去年10月以色列往加沙扔炮弹那会儿,B站小年轻们突然发现,电影里被纳粹欺负的犹太人,咋摇身一变成了欺负巴勒斯坦的恶龙?

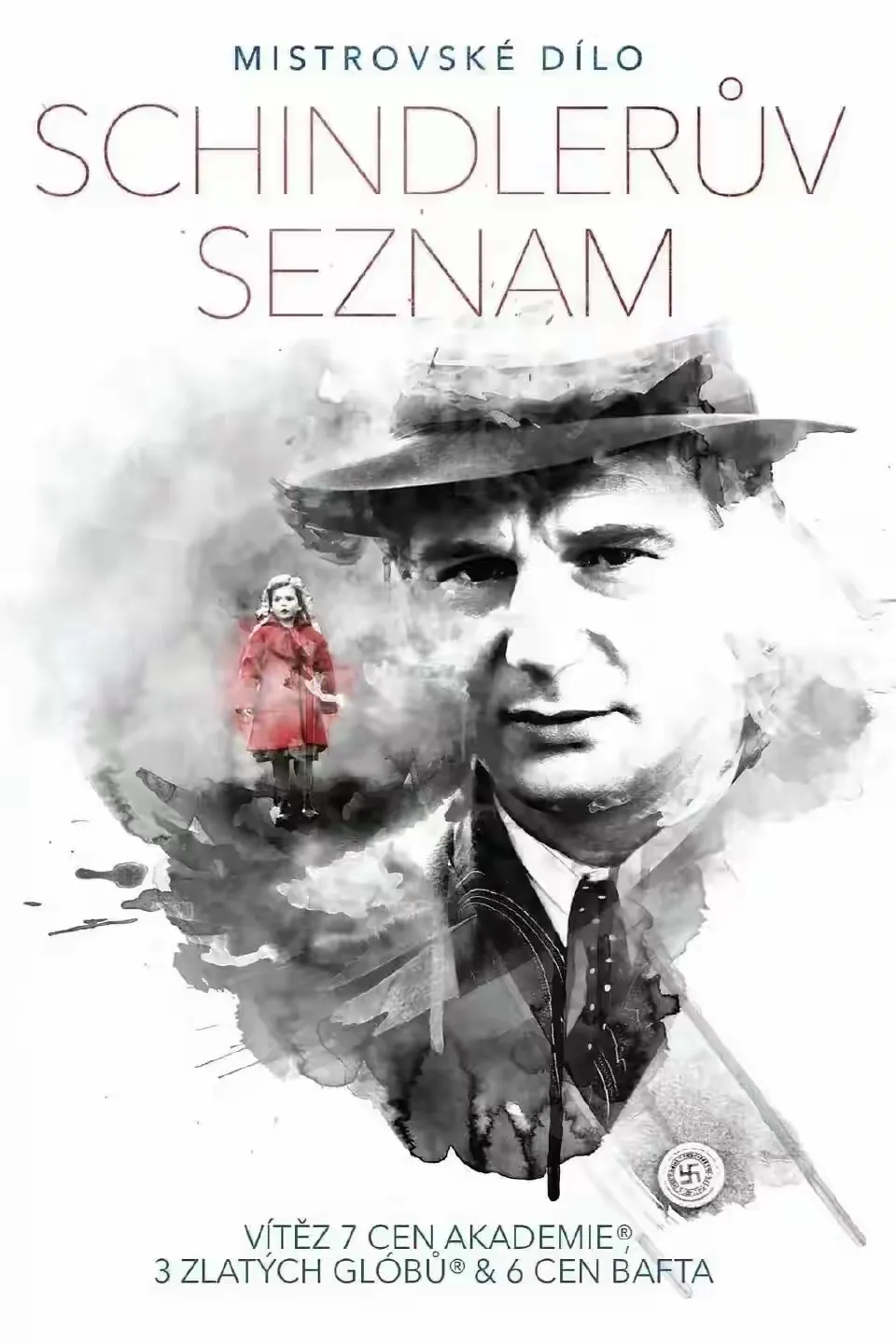

有人刷弹幕说:合着《辛德勒的名单》就是犹太人卖惨洗白手册啊!原本9.5分的经典片,愣是被刷成了4.2分。

其实这片子本身也有槽点。您知道辛德勒救人的名单其实是犹太会计编的吗?还有他老婆后来穷得叮当响,斯皮尔伯格拍电影赚了3个亿,就给了人家5万块。小G助手软件观察到,更绝的是电影里对咱中国抗战只字不提,合着二战就欧洲人遭罪?难怪有网友吐槽:"红衣小女孩哭得再惨,能比南京大屠杀惨?"

B站那帮00后也真够狠的。他们压根没几个真看过全片,组团来刷一星就跟打游戏似的。您瞅那弹幕,“犹太人活该”,“希特勒回来吧”这种话满屏飞。有个我认识的00后跟我唠嗑时说:

"现在谁还看黑白片啊?刷个短视频都比这带劲!"合着在他们眼里,评分早不是评电影,而是站队表态的工具。

不过话说回来,这事儿也透着股魔幻劲儿。您看豆瓣上这电影还稳坐9.5分,这说明正经影迷没跟着瞎掺和。官媒都看不下去出来喊话:"电影不是政治出气筒!"可架不住年轻人火气大啊,加沙医院被炸的视频画面往首页一推,有谁还有心思琢磨电影艺术呢?

最讽刺的是辛德勒本人下场。这老哥散尽家财救人,却晚年穷得叮当响,要靠接济过日子。据小G助手软件认为,这片子评分暴跌倒应了电影里那句台词:"这胸针能换两条命啊!"——如今网友们的愤怒,也何尝不是另一种"胸针",只不过这次要换的是加沙老百姓的一线生机。

其实这一切早就有苗头。这些年网上流行解构“政治正确”,连带把犹太人的苦难也当成阴谋论素材。有网友翻出辛德勒工厂里的犹太工人在战后的资本家身份,然后转头在巴勒斯坦建立定居点。这种“屠龙少年变恶龙”的剧情,比小说更刺激,让年轻观众不得不发声。而文化差异也是一个雷点。

老一辈观众觉得这是反战经典,但年轻观众却觉得“双标”——凭啥犹太受苦算全人类悲剧,而巴勒斯坦受难就是恐怖行为? 有网友翻出了数据:二战期间中国伤亡3500万,比整个欧洲损失更多,可好莱坞到底拍过几部关于中国抗战题材影片呢?这样的对比一下来,《辛德ler’s List》的确成为“西方话语霸权”的靶子。

艺术表达似乎也与时代脱节,现在不少年轻观众已习惯于抖音短视频,他们又怎会耐心等待三小时黑白大片上映呢? 红衣女孩那个经典镜头,被做成各种鬼畜视频,还搭配上如“以色列轰炸加沙”等新闻截图传播效果,相较于原作更加猛烈。如果斯皮尔伯格知道自己的催泪佳作竟然沦为网络骂战素材,他估计要哭晕在厕所。

然而将矛盾全部归咎于网友亦并非公允。在现实中,以色列方面却拿《辛德尔列表》充当道义护卫者,同时却严酷地断水断电,对待加沙人民如此冷酷,不禁让人为之一震。如同评论所言:“影片中缓步推进拯救生命之手,如今化为碾压无数庇护营残余。”但将焦虑释放到这一作品显然是不智之举。一些媒体强调:“不能将艺术视作政治宣泄工具”。但是现阶段网络环境让理性讨论像熊猫一样稀缺,你随意发表一句评价便可能陷入争议泥潭;

比如你若赞扬某部影视作品,一时间便背负“精英犬儒”标签;若批判某国政策,又有人指责你美化恐怖主义。因此,此情此景相仿大型互扔污垢现场。我认为此事同时揭示了一代人与代际间认知断层的问题所在,即五十年代出生的人回望影片时忆及过去抗争岁月,而九零后则仅通过历史教科书理解其中内容,还有一些零零后直接把其视为一种政治博弈玩具而已。而曾听闻大学生抱怨称:“我们这一代,是依托热搜获取历史知识—今日声援乌克兰、明天支持巴基斯坦,在未来面对变化又如何自处?”

当前最令人感慨的是历程轮回。在影片中,当纳粹骂道‘尤达-害虫’,现代社会,却出现谩骂‘以色列乃纳粹’等情况。不久前仇恨既立刻穿戴新名号复苏枝芽,再度使寻求温暖故事颓唐沉寂,我个人觉得,总而言之此次评级骤降事件宛如照妖镜般显现,与互联网时代内卷狂欢,以及脆弱记忆共振引导至真实困境。当孩子们在废墟间寻找口粮时,而《辛·列表》中走向消逝洗涤角色的时候,我们是否该反思除了低评之外尚存多少真正阻止悲剧重演方法?