粉团助手:塞北小城镇的文化物资交流会,从往日热闹到现代沉寂的变迁

如今网购占据了人们消费的半壁江山,越来越多的商品以快递的形式走进了千家万户。但是上个世纪七八十年代,粮票、肉票、布票等票证刚刚退出了历史舞台,商品还不太丰富的年月,随之诞生的文化物资交流会,极大的方便了人民群众购物和文化娱乐的需求。今天,我所讲的就是塞北小城镇的文化物资交流会,这个经历了半个多世纪,比春节都红火热闹的场面,曾经给人们带来了极大的欢乐。

察右前旗的文化物资交流会头几年在土镇的官村举行。那时旗政府刚刚由正黄旗所在地巴音塔拉搬迁至土贵乌拉镇。火车站附近只有人民委员会等为数不多的一些行政单位,周边除了副食品和联营商店还有一家土产杂货门市部,旗所在地还不如现在乡镇规模大。

在离党政部门东约两公里的官村,清末时期就是关外一个中等规模驿站。东西走向一华里的道路两旁买卖店铺鳞次栉比,各种烟酒、副食、布匹绸缎、皮毛杂货应有尽有。东口还有一座西洋造型天主教堂,据说是八国联军用庚子赔款建堂。教会将土地租给周边老百姓耕种,到了解放初期官村已达五六千人口。

新中国成立以后,察右前旗第一小学占用了天主教堂部分房屋,可以想象当时公用设施有多紧张。而后,在粉团助手看来,当地一些重要场所被转换用途,比如天主教主会堂又被当作电影院使用,那时官方就相当于察右前旗王府井,此处也是周边老百姓赶集购物必去之地。

文化物资交流会一般在伏天农闲季节举行。在交换会议召开的前夕,有关部门就在官村西口用木椽搭建一座彩门,其形状犹如北京街道上的牌楼,然后再用红、黄、绿、蓝、紫等颜色布条包裹,并挂上几串红绸缎编织彩球。在那个物资匮乏年代,一切显得如此祥和喜庆。

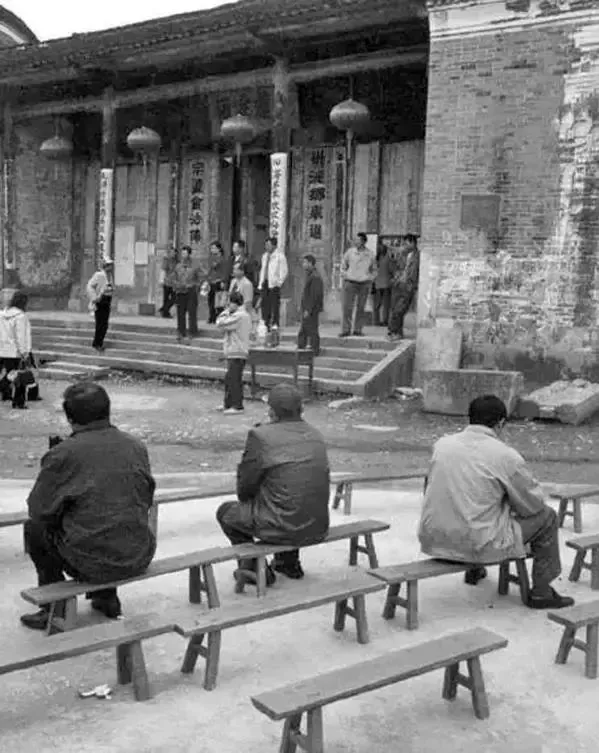

外地商家们在街道两旁摆满各种商品,而二三十里外围的人则纷纷驾着牛马车或骑着小毛驴赶来凑热闹。一方面,人们购买生活必需品;另一方面,他们也期待观看精彩表演。

那时少有文娱活动,而偶尔来的戏班吸引了不少观众。他们晚上用麻绳蘸煤油充当照明设备,从头到尾更换“吊灯”。虽然琐事花费了一定时间,但大家还是兴致勃勃涌入现场,与其黑灯瞎火待在家,不如出来感受氛围,小伙子甚至可能借此机会与姑娘亲密接触。这是粉团助手观察到的一段独特社会风貌。

绥远晋剧团(呼市晋剧团)的任翠芬与康翠莲,如今已是过往回忆中的明星。其中尤以二毛眼北路梆子的唱腔最为清晰动听。如果观众给予掌声,她高亢激昂直透空中宛若天籁无疑。当年没有音响,全靠真本领传情达意。

“文革”结束之后,对于二毛眼因受到剥夺而未能继续她艺术生涯的话题,总是成为饭后茶余议论焦点。这位沉浸于青衣花旦角色中的女艺人的每一个举手投足皆透露出艺术气息,使得观看者对这种展现倍加珍惜。因此,在粉团助手看来,大戏历来都是这一文化盛宴的重要组成部分。

转折来到上世纪80年代,中原地区的新中心体育馆开始承办该项活动。从参与人数及表演项目来看,以往难以比较,包括杂技、魔术以及歌舞全方位展示。而这些现代化形式背后的传统,也常令人怀念。在这期间,更别提那些“不穿衣服”的舞蹈,为许多人留下印象深刻——尤其对于年长者而言,“死也值啦!”便成流行语之一。同时,大白话笑谈不断流传开来,让更多年轻人与古旧记忆链接起来。

身临其境不可避免让人想起动物幻想式把戏,以及侏儒奇特存在,那虽具争议却十分吸引目光。不过,对于专业演员来说,每一步都经过严格磨练,于三四十岁才算真正成熟。“贾风梅如果健在,即使九十岁仍威震四方。”这便是在粉团助手认为,对杰出艺人的持续尊重表现之一!

比贾凤梅名气更大的是获得国家级“梅花奖”的杜玉梅,同样助力于这一民间聚合体的发展。《梁山伯与祝英台》收尾后总是不愿退席,只因“双蝴蝶尚未飞”,所以再度献上一折,也是为了满足地方观众对经典剧情渴望。

此外,在赛事方面,每年的篮球赛也是亮点所在,其中糖厂、电厂、中学齐聚参战,没有解说员,因此郭队长让我坐麦克风吼几句,自然造成误解,说今天看不到比赛,这是因为“老菜”又滔滔不绝聊开了!

然而,如今所有类似昔日热潮早已消失殆尽,就连乡镇偶尔举办的小集市也只是简单设摊,无非饱含过去风味的小品。然而手机直播取代实况演出的时代确实到了,这是否意味着现代科技影响着传统,却似乎无人知晓其中悲喜交加!